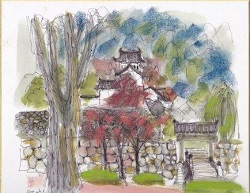

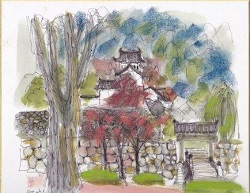

- 出石城 (豊岡市出石町)

-

260余年にわたり5万8千石の城下町として栄え、旧藩時代をしのぶ建物や町屋が軒を連ねる歴史浪漫の町、出石(いずし)は「但馬の小京都」と呼ばれ、観光客で四季を問わず賑わう。

260余年にわたり5万8千石の城下町として栄え、旧藩時代をしのぶ建物や町屋が軒を連ねる歴史浪漫の町、出石(いずし)は「但馬の小京都」と呼ばれ、観光客で四季を問わず賑わう。

山名氏の最盛期、但馬国守護となった山名時義が出石神社の北側の此隅山に此隅山城(このすみやまじょう)を築いたが、羽柴秀吉の但馬遠征で落城、5年後に山名祐豊が有子山山頂を天守とする有子山城(ありこやまじょう)を築くも、これもまた秀吉によって落城の憂き目に遭う。その後、小出吉英が山麓の郭および館のみを出石城と命名して届け出、但馬国唯一の城郭となった。明治の廃城令で取り壊されたが、辰鼓櫓、堀、石垣などが現存、本丸跡に隅櫓、登城門、登城橋などが復元された。

出石のシンボル辰鼓櫓は、辰の刻(午前8時)に藩士の登城を告げる太鼓が打ち鳴らされたことから名付けられたが、明治以降、大時計に付け替えられてからは時計台として親しまれている。

堀の周囲一帯は登城橋河川公園として整備され、本丸跡からの稲荷神社参道には朱塗りの鳥居が立ち並ぶ。出石を訪ねると、5枚の白磁の小皿に盛られた皿そばを食せずにはおられない。(嶋谷)

2013年4月9日号

|

260余年にわたり5万8千石の城下町として栄え、旧藩時代をしのぶ建物や町屋が軒を連ねる歴史浪漫の町、出石(いずし)は「但馬の小京都」と呼ばれ、観光客で四季を問わず賑わう。

260余年にわたり5万8千石の城下町として栄え、旧藩時代をしのぶ建物や町屋が軒を連ねる歴史浪漫の町、出石(いずし)は「但馬の小京都」と呼ばれ、観光客で四季を問わず賑わう。