県内の労働組合や市民団体で構成する平和憲法を守る兵庫県連絡会は11月24日、神戸市勤労会館で「平和憲法を守る県民集会」を開き、神戸女学院大学の石川康弘教授から「安倍政権が狙うもの 運動と課題」と題した講演を受けた。先の総選挙結果と、市民と野党の共闘を大局的に分析した石川教授は、「危機(crisis)には『分岐点』という意味がある。この正念場を乗り越えれば展望も開ける」と参加者を元気づけた。

県内の労働組合や市民団体で構成する平和憲法を守る兵庫県連絡会は11月24日、神戸市勤労会館で「平和憲法を守る県民集会」を開き、神戸女学院大学の石川康弘教授から「安倍政権が狙うもの 運動と課題」と題した講演を受けた。先の総選挙結果と、市民と野党の共闘を大局的に分析した石川教授は、「危機(crisis)には『分岐点』という意味がある。この正念場を乗り越えれば展望も開ける」と参加者を元気づけた。

本集会は、例年開かれてきた「10・21国際反戦デー兵庫県集会」が今年は神戸市長選や総選挙の関係で見送られていたが、時期をずらせて開催されたもの。

集会には75人が参加し、先の総選挙で改憲勢力が3分の2を超える議席を占め、安倍政権による憲法改悪の動きがいちだんと強まる中、改めて現状の認識と運動の課題を共有する集会となった。

「『社公合意』を思い出した」。希望の党の結成、民進党分裂という先の選挙情勢に触れた石川教授は、「1980年、市民と野党の革新共闘を分断した『社公合意』に次ぐ権力側の分断政策だった」と切り出した。

しかし今回は、市民と野党の共闘は成熟し、分断策を許さなかった。「(安倍改憲阻止などの)7項目合意を軸に『政治を取り戻す』運動が地域に存在し、立憲民主党の躍進につながった」と石川教授は述べた。自民・公明が31減、希望・維新の政権補完勢力が10減に対し、立憲・共産・社民が31増と政党別の結果を示し、「権力側の大謀略に絶え、善戦した」と分析した。

その後、「緊急事態条項」など安倍改憲の問題点と、改憲を求める経済活動の劣化を説明した石川教授は、「2009年の政権交代は、自民党政治を倒したが、『どんな政治を求めるのか』がなかった」と振り返った。

今後の課題としては、①7項目合意を選挙闘争のスローガンに終わらせず、その実現に向け国会内外での取り組みを継続させること、②3000万人署名運動を通して「対話から共闘へ」を追求することを強調した。

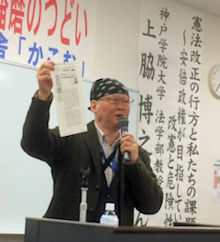

最後に、「危機(crisis)は、事態の一方的な悪化ではなく、『分岐点』という意味がある。現状は確かに危機的であるが、市民と野党の共闘の成長も確認できる。これを安倍改憲をはね返す力に転じ、展望を切り拓こう」とまとめた。(荒)写真:講演した石川康弘・神戸女学院大学教授は、危機的な現状の正念場を乗り越え展望を拓こうと訴えた=11月21日、神戸市勤労会館

灘区・東灘区平和マップを歩く会が呼びかけた「平和マップを歩こう2017」が11月18日、東灘区で行われた。阪急御影駅前に集合し、阪神御影駅まで東灘区西部の戦跡を「平和マップ」の作成者、小城智子さんの説明を聞きながら約2時間半かけて歩いた。

灘区・東灘区平和マップを歩く会が呼びかけた「平和マップを歩こう2017」が11月18日、東灘区で行われた。阪急御影駅前に集合し、阪神御影駅まで東灘区西部の戦跡を「平和マップ」の作成者、小城智子さんの説明を聞きながら約2時間半かけて歩いた。

全国農業問題連絡会(岩中伸司会長)の第15回総会・交流会は11月18日から2日間、鹿児島県霧島市で開催された。

全国農業問題連絡会(岩中伸司会長)の第15回総会・交流会は11月18日から2日間、鹿児島県霧島市で開催された。