- 暫屔9嬫丂偒偔偪寷擵偝傫暠摤媦偽偢

丂埨攞惌尃偑丄怷桭丒壛寁妛墍媈榝塀偟偺偨傔丄杒挬慛栤戣傪帩偪弌偟乽崙擄撍攋夝嶶乿側偳偲偄偆丄僫僠僗偽傝偺偲傫偱傕側偄昞尰偱廜堾傪夝嶶丄憤慖嫇偵偆偭偰偱偨戞48夞廜媍堾慖嫇偼10寧22擔偵搳奐昜偑峴傢傟丄帺岞偺梌搣偱嵞傃3暘偺2媍惾埲忋傪妋曐偟偨丅夵寷傪惀偲偡傞婓朷偺搣丄擔杮堐怴偺夛傪壛偊傞偲崙夛偱偼8妱偺夵寷惃椡偑偱偒傞寢壥偵廔傢偭偨丅偙偆偟偨側偐丄怴幮夛搣丄嫟嶻搣丄幮柉搣丄椢偺搣偺4搣偺悇慐傪庴偗丄楢懷暫屔傒側偣傫丄巗柉楢崌偁偐偟側偳偺巗柉抍懱偺墳墖傕摼偰丄乽巗柉偲栰搣偺摑堦岓曗乿偲偟偰暫屔9嬫偱偨偨偐偭偨偒偔偪寷擵岓曗偼丄寽柦偺暠摤傕媦偽偢丄帺柉搣偺夊忛傪梙傞偑偡偙偲偼偱偒側偐偭偨丅

丂埨攞惌尃偑丄怷桭丒壛寁妛墍媈榝塀偟偺偨傔丄杒挬慛栤戣傪帩偪弌偟乽崙擄撍攋夝嶶乿側偳偲偄偆丄僫僠僗偽傝偺偲傫偱傕側偄昞尰偱廜堾傪夝嶶丄憤慖嫇偵偆偭偰偱偨戞48夞廜媍堾慖嫇偼10寧22擔偵搳奐昜偑峴傢傟丄帺岞偺梌搣偱嵞傃3暘偺2媍惾埲忋傪妋曐偟偨丅夵寷傪惀偲偡傞婓朷偺搣丄擔杮堐怴偺夛傪壛偊傞偲崙夛偱偼8妱偺夵寷惃椡偑偱偒傞寢壥偵廔傢偭偨丅偙偆偟偨側偐丄怴幮夛搣丄嫟嶻搣丄幮柉搣丄椢偺搣偺4搣偺悇慐傪庴偗丄楢懷暫屔傒側偣傫丄巗柉楢崌偁偐偟側偳偺巗柉抍懱偺墳墖傕摼偰丄乽巗柉偲栰搣偺摑堦岓曗乿偲偟偰暫屔9嬫偱偨偨偐偭偨偒偔偪寷擵岓曗偼丄寽柦偺暠摤傕媦偽偢丄帺柉搣偺夊忛傪梙傞偑偡偙偲偼偱偒側偐偭偨丅

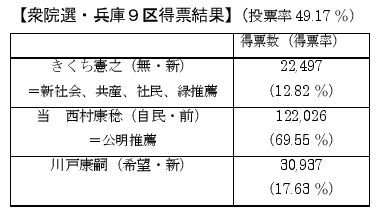

丂偒偔偪寷擵岓曗偼2枩2497昜偺摼昜乮摼昜棪12丒82亾乯偱3埵偵廔傢偭偨丅搳昜棪偼49丒17亾丅

丂10寧22擔栭丄慖嫇寢壥偑柧傜偐偵側傝丄偒偔偪寷擵岓曗偼丄戜晽21崋偺朶晽塉偺拞傪慖嫇帠柋強偵廤傑偭偨僗僞僢僼傜傪慜偵偁偄偝偮丅乽4搣偺悇慐傪偼偠傔丄棫寷柉庡搣偺棫応偐傜傕墳墖傕偄偨偩偒丄傑偨丄怴幮夛搣偺慡崙偐傜偺椼傑偟傗巟墖傕摼偰偨偨偐偊偨偙偲偵夵傔偰偍楃傪怽偟忋偘偨偄乿偲姶幱偺尵梩偐傜愗傝弌偟丄乽9忦夵寷傪嫋偝側偄偲丄埨攞惌帯偲偺懳寛傪慽偊偨偑丄桳尃幰偵廫暘偵撏偗傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅椡晄懌傪偍榣傃偟偨偄乿偲弎傋偨丅

丂崘帵6擔慜偵婓朷偺搣偑戞2師岞擣岓曗傪敪昞丄摉弶憐掕偟偰偄偨乽帺柉懳栰搣摑堦岓曗乿偺堦婻懪偪偺峔恾偼曵傟偨偑丄偒偔偪寷擵岓曗偼丄慖嫇偺嵟戝偺憟揰偼乽亀埨攞9忦夵寷亁傪嫋偡偺偐丄斲偐偩丅婓朷偺搣偱偼帺柉偵懳寛偟偊偢丄夵寷偺曗姰惃椡偲側傞偩偗丅杮摉偺懳寛幉偼丄亀帺柉丒婓朷懳巗柉偲栰搣摑堦岓曗偺偒偔偪亁偩乿偲嫮挷偟側偑傜慖嫇愴傪偨偨偐偭偰偒偨丅柍柤偺柍強懏岓曗偲偄偆僴儞僨傿傪晧偄側偑傜偺弌敪偱偁偭偨偑丄嫟嶻搣側偳偺巟墖傕摼偰丄慖嫇愴偱偺巗柉偺斀墳偼丄擔偵擔偵庤偛偨偊傪嫮偔姶偠傜傟傞傎偳偵椙偔側偭偰偄偨丅

丂崘帵6擔慜偵婓朷偺搣偑戞2師岞擣岓曗傪敪昞丄摉弶憐掕偟偰偄偨乽帺柉懳栰搣摑堦岓曗乿偺堦婻懪偪偺峔恾偼曵傟偨偑丄偒偔偪寷擵岓曗偼丄慖嫇偺嵟戝偺憟揰偼乽亀埨攞9忦夵寷亁傪嫋偡偺偐丄斲偐偩丅婓朷偺搣偱偼帺柉偵懳寛偟偊偢丄夵寷偺曗姰惃椡偲側傞偩偗丅杮摉偺懳寛幉偼丄亀帺柉丒婓朷懳巗柉偲栰搣摑堦岓曗偺偒偔偪亁偩乿偲嫮挷偟側偑傜慖嫇愴傪偨偨偐偭偰偒偨丅柍柤偺柍強懏岓曗偲偄偆僴儞僨傿傪晧偄側偑傜偺弌敪偱偁偭偨偑丄嫟嶻搣側偳偺巟墖傕摼偰丄慖嫇愴偱偺巗柉偺斀墳偼丄擔偵擔偵庤偛偨偊傪嫮偔姶偠傜傟傞傎偳偵椙偔側偭偰偄偨丅

丂偒偔偪岓曗偼丄乽偙偺慖嫇偱栰搣摑堦岓曗偲偟偰偨偨偐偊偨偙偲傪搚戜偵丄崱屻傕傂偒偮偯偒埨攞夵寷傪嫋偝側偄塣摦傪傒傫側偲嫟偵扴偭偰偄偒偨偄乿偲丄乽埨攞9忦夵寷乿慾巭傊偺寛堄傕昞柧偟偰偁偄偝偮傪掲傔偨丅

丂丂偒偔偪寷擵慖懳傕乽崱夞丄慖嫇寢壥偵寢傃偮偗傞偙偲偼偱偒側偭偨偑丄暫屔偱偼廜堾慖偱偼偠傔偰栰搣摑堦岓曗傪幚尰偱偒偨堄媊偼戝偒偔丄亀埨攞9忦夵寷亁慾巭丄埨攞惌尃懪搢偵岦偗丄崱屻丄偦傟偧傟偑椡傪嫮傔傞偲偲傕偵丄巗柉偲栰搣偺嫟摨丄栰搣嫟摤傪偄偭偦偆嫮傔偰偄偔偙偲偑廳梫偩丅偦傟偱揥朷偼奐偗傞乿偲偺僐儊儞僩傪敪昞偟偨丅

丂丂偒偔偪寷擵慖懳傕乽崱夞丄慖嫇寢壥偵寢傃偮偗傞偙偲偼偱偒側偭偨偑丄暫屔偱偼廜堾慖偱偼偠傔偰栰搣摑堦岓曗傪幚尰偱偒偨堄媊偼戝偒偔丄亀埨攞9忦夵寷亁慾巭丄埨攞惌尃懪搢偵岦偗丄崱屻丄偦傟偧傟偑椡傪嫮傔傞偲偲傕偵丄巗柉偲栰搣偺嫟摨丄栰搣嫟摤傪偄偭偦偆嫮傔偰偄偔偙偲偑廳梫偩丅偦傟偱揥朷偼奐偗傞乿偲偺僐儊儞僩傪敪昞偟偨丅

丂崱夞偺憤慖嫇偱偼楢懷暫屔傒側偣傫側偳偺巗柉偺妶摦傕偁傝丄暫屔導撪12偺彫慖嫇嬫偺偆偪丄9嬫偺傎偐丄3嬫丄6嬫丄7嬫丄8嬫偱棫寷栰搣偺嫟摨岓曗偑偱偒丄偦傟偧傟偺慖嫇嬫偱丄慖嫇寢壥偼媦偽側偐偭偨傕偺偺丄搣攈傪挻偊偰丄巗柉傕壛傢偭偨慖嫇妶摦偑孞傝峀偘傜傟偨偙偲偑摿挜揑偩丅幨恀丗乮忋乯偒偔偪寷擵偝傫偺戞堦惡偱傕4栰搣偲巗柉抍懱偺戙昞偑廤傑偭偰巗柉偲栰搣偺嫟摤傪嫮挷偟偨亖10寧10擔丄柧愇墂慜乮壓乯 塃忋偐傜帪寁夞傝偵乯塉偺拞偺僒儞僨乕峴摦亖10寧15擔丄塉偺拞偱偺慽偊亖10寧15擔丄250恖偑廤傑偭偨屄恖墘愢夛亖10寧18擔丄嵟廔擔傕塉偺拞偺儔僗僩僒僞僨乕憤峴摦亖10寧21擔丄

丂怴幮夛搣拞墰憤巟晹偲偁傢偼傜晉晇屻墖夛偑嫟嵜偡傞峆椺偺乽暯榓in廐傑偮傝乿偑10寧1擔丄恄屗巗拞墰嬫偺晿崌暥壔僙儞僞乕偱奐偐傟丄夛応偑堦攖偵側傞栺200恖偑嶲壛偟偨丅

丂怴幮夛搣拞墰憤巟晹偲偁傢偼傜晉晇屻墖夛偑嫟嵜偡傞峆椺偺乽暯榓in廐傑偮傝乿偑10寧1擔丄恄屗巗拞墰嬫偺晿崌暥壔僙儞僞乕偱奐偐傟丄夛応偑堦攖偵側傞栺200恖偑嶲壛偟偨丅

丂寷朄傪惗偐偡杒嬫偺夛偼丄嶐擭峴偭偨恄屗嬻廝偺幨恀揥偵堷偒懕偒丄崱擭偼壂撽愴傪僥乕儅偵偟偨幨恀揥傪9寧23擔乣26擔偺4擔娫丄寷朄僇僼僃偱偍悽榖偵側偭偰偄傞乽嫆傝強偄偭傉偔乿傪揥帵夛応偵峴偭偨丅

晛抜偼僨僀僒乕價僗偺偍擭婑傝傗巕偳傕偨偪偑夁偛偟偰偄傞晹壆偵丄幨恀傪揬偭偨僟儞僷僱傪5枃傎偳捿傝壓偘偰揥帵応偵偟偨丅奜偺捠楬偵偼僥乕僽儖偲堉巕傪抲偒丄200墌偺僐乕僸乕偲偍壻巕傪梡堄偟偰丄帺桼偵嵗偭偰偟傖傋偭偰傕傜偊傞傛偆偵偟偨丅

帠慜偵嬤曈偺廧戭偵1愮枃偺價儔傪奺屗攝晍偟丄億僗僞乕傕揬偭偰屇傃偐偗傪偟偨丅寢壥丄4擔娫偱墑傋115恖偺棃応幰偑偁偭偨丅嬤強偺婄尒抦傝偺恖摨巑偑堉巕偵嵗偭偰悽娫榖傪巒傔丄捠傝偑偐傝恖偑壗帠偐偲幨恀傪擿偄偰偄偒丄拞偵偼帺暘偺愴憟懱尡傪偟傖傋偭偰偄偔恖傕偄偰丄嶐擭偺嬫柉僙儞僞乕偲偼傑偨堘偭偨椙偝偑偁偭偨丅

廔椆屻偺姴帠夛偱偼丄夁嫀偺幨恀偽偐傝偱側偔丄尰嵼偺壂撽傗尨敪帠屘旐嵭抧側偳偺幨恀偼偳偆偐丄嬫柉僙儞僞乕偼4寧偵梊掕偑寛傑偭偰偟傑偆偺偱偦傟偵娫偵崌偆傛偆偵僥乕儅傪寛傔傞曽偑傛偄側偳丄師夞偺揥帵夛偵岦偗偰偺堄尒偑弌偝傟丄崱屻傕懕偗偰偄偔偙偲傪妋擣偟偨丅

丂寷朄傪惗偐偡杒嬫偺夛偼丄嶐擭峴偭偨恄屗嬻廝偺幨恀揥偵堷偒懕偒丄崱擭偼壂撽愴傪僥乕儅偵偟偨幨恀揥傪9寧23擔乣26擔偺4擔娫丄寷朄僇僼僃偱偍悽榖偵側偭偰偄傞乽嫆傝強偄偭傉偔乿傪揥帵夛応偵峴偭偨丅

晛抜偼僨僀僒乕價僗偺偍擭婑傝傗巕偳傕偨偪偑夁偛偟偰偄傞晹壆偵丄幨恀傪揬偭偨僟儞僷僱傪5枃傎偳捿傝壓偘偰揥帵応偵偟偨丅奜偺捠楬偵偼僥乕僽儖偲堉巕傪抲偒丄200墌偺僐乕僸乕偲偍壻巕傪梡堄偟偰丄帺桼偵嵗偭偰偟傖傋偭偰傕傜偊傞傛偆偵偟偨丅

帠慜偵嬤曈偺廧戭偵1愮枃偺價儔傪奺屗攝晍偟丄億僗僞乕傕揬偭偰屇傃偐偗傪偟偨丅寢壥丄4擔娫偱墑傋115恖偺棃応幰偑偁偭偨丅嬤強偺婄尒抦傝偺恖摨巑偑堉巕偵嵗偭偰悽娫榖傪巒傔丄捠傝偑偐傝恖偑壗帠偐偲幨恀傪擿偄偰偄偒丄拞偵偼帺暘偺愴憟懱尡傪偟傖傋偭偰偄偔恖傕偄偰丄嶐擭偺嬫柉僙儞僞乕偲偼傑偨堘偭偨椙偝偑偁偭偨丅

廔椆屻偺姴帠夛偱偼丄夁嫀偺幨恀偽偐傝偱側偔丄尰嵼偺壂撽傗尨敪帠屘旐嵭抧側偳偺幨恀偼偳偆偐丄嬫柉僙儞僞乕偼4寧偵梊掕偑寛傑偭偰偟傑偆偺偱偦傟偵娫偵崌偆傛偆偵僥乕儅傪寛傔傞曽偑傛偄側偳丄師夞偺揥帵夛偵岦偗偰偺堄尒偑弌偝傟丄崱屻傕懕偗偰偄偔偙偲傪妋擣偟偨丅

夘岇楯摥幰偺楯摥忦審偺楎埆壔丄楯摥椡晄懌偺栤戣偑怺崗壔偟偰偄傞尰幚側偳偑巜揈偝傟偨丅

夘岇楯摥幰偺楯摥忦審偺楎埆壔丄楯摥椡晄懌偺栤戣偑怺崗壔偟偰偄傞尰幚側偳偑巜揈偝傟偨丅