|

僀儞僼僅儊乕僔儑儞

仭俬彈惈夛媍傂傚偆偛寢惉50廃擭婰擮島墘夛

丂丂乽恏廼嬍乮僔儞丒僗僑乯in恄屗乿乗偩傟偐偺媇惖偺忋偵惉傝棫偮幮夛傪曄偊傛偆乗

- 擔帪亖5寧27擔乮擔乯14帪

- 応強亖偁偡偰偭傉俲俷俛俤乮柀愳恄幮惣岦偐偄乯

- 嶲壛旓亖愮墌

- 楢棈愭亖I乮傾僀乯彈惈夛媍傂傚偆偛 078-360-4674

仭戝撪桾榓島墘夛乽亀恖娫戞堦亁傪幐偭偨嫶壓惌帯乿

- 擔帪亖6寧2擔乮搚乯13帪

- 応強亖偁偡偰偭傉俲俷俛俤乮柀愳恄幮惣岦偐偄乯

- 島巘亖戝撪桾榓偝傫乮拞嫗戝妛嫵庼乯

- 嶲壛旓亖800墌

- 楢棈愭亖6丏2島墘夛幚峴埾堳夛 078-361-5051

仭戞16夞摑堦儅僟儞恄屗丂挬慛敿搰偵暯榓偲摑堦傪丂乣暘抐偺斶偟傒偺椳傪摑堦偺娊婌偵両乣

- 擔帪亖6寧3擔乮擔乯11帪乣17帪

- 応強亖庒徏岞墍乮俰俼怴挿揷墂撿惣搆曕俁暘乯

- 撪梕亖摿愝僗僥乕僕丄壆戜丄僷僱儖揥帵

- 楢棈愭亖摑堦儅僟儞恄屗幚峴埾堳夛 078-779-7880

仭戞14夞恄屗愴愓僂僅乕僋

- 擔帪亖6寧3擔乮擔乯13帪乣

- 応強亖嶃恄丒愇壆愳墂廤崌乮徻嵶偼屻擔丄怴暦奺巻偱偍抦傜偣乯

- 楢棈愭亖恄屗嬻廝傪婰榐偡傞夛 078-642-2518

仭埌壆乽嬨忦偺夛乿7廃擭婰擮偺偮偳偄

丂塉媨張檢偝傫偲岅傠偆乽奿嵎丄尨敪丄偦偟偰9忦乿

- 擔帪亖6寧9擔乮搚乯13帪30暘

- 応強亖埌壆儖僫儂乕儖乮俰俼埌壆墂惣傊搆曕俈暘乯

- 16帪30暘偐傜埌壆巗撪傪傾僺乕儖僂僅乕僋

- 嶲壛嫤椡旓亖500墌乮崅峑惗埲壓柍椏乯

- 楢棈愭亖埌壆嬨忦偺夛 090-7118-2312乮曅壀乯

仭戞28夞傾僕傾楯摥幰岎棳廤夛in恄屗

丂乣娯崙偐傜楯摥塣摦妶摦壠傪寎偊偰乣

- 擔帪亖6寧20擔乮悈乯18帪30暘

- 応強亖恄屗巗嬑楯夛娰

- 嶲壛旓亖愮墌

- 楢棈愭亖暫屔幮夛楯摥塣摦僙儞僞乕 078-335-1182傎偐

仭乽僠僃儖僲僽僀儕丒僴乕僩乿偨傫偽忋塮夛

- 擔帪亖6寧22擔乮嬥乯嘆14帪嘇16帪嘊19帪

応強亖幝嶳巗柉僙儞僞乕

- 擔帪亖6寧23擔乮搚乯嘆11帪嘇13帪嘊15帪

応強亖備傔僞僂儞丒儂僢僾傾僢僾儂乕儖 - 慜攧寯亖500墌乮摉擔800墌乯仸彫拞妛惗柍椏

- 庡嵜亖寷朄偨傫偽乮暯榓寷朄傪庣傞扥攇抧嬫楢棈夛乯丄傂傚偆偛扥攇丒寷朄傪惗偐偡夛 0795-73-3869

- 屻墖亖幝嶳巗嫵堢埾堳夛丄扥攇巗嫵堢埾堳夛丄恄屗怴暦幮丄扥攇怴暦幮

|

丂傂傚偆偛寷朄廤夛幚峴埾堳夛乮棯徧亖寷朄傂傚偆偛乯偑庡嵜偡傞乽寷朄65擭丂5丒3暫屔寷朄廤夛乿偑3擔丄恄屗巗悅悈嬫偺悅悈儗僶儞僥儂乕儖偱奐嵜偝傟丄栺300恖偑嶲壛偟偨丅寷朄婰擮擔峆椺偺寷朄廤夛偺崱擭偺僥乕儅偼乽栤傢傟傞柉庡庡媊乗9忦丒25忦偲尰嵼乗乿丅偙偺僥乕儅偵増偭偰寷朄妛幰偺塝晹朄曚偝傫乮恄屗戝妛柤梍戝妛乯偑乽柉庡庡媊偑柉庡庡媊傪柵傏偡乿偲戣偟偰婰擮島墘傪峴側偄丄偙偺娫媫懍偵巟帩傪峀偘偰偒偨嫶壓戝嶃巗挿丄乽戝嶃堐怴偺夛乿偺婋尟側摦岦偵偮偄偰丄僸僩儔乕偑戜摢偟偰偒偨摉帪偺僪僀僣偺忬嫷偵廳偹側偑傜峫偊偨乮島墘梫巪偼暿宖乯丅

丂廤夛偼丄乽暯榓傊偺巚偄傪壧偱乿偲丄帺帯楯偺拠娫偺僨儏僆偵傛傞壂撽偺壧偺墘憈偐傜巒傑偭偨丅

丂傂傚偆偛寷朄廤夛幚峴埾堳夛乮棯徧亖寷朄傂傚偆偛乯偑庡嵜偡傞乽寷朄65擭丂5丒3暫屔寷朄廤夛乿偑3擔丄恄屗巗悅悈嬫偺悅悈儗僶儞僥儂乕儖偱奐嵜偝傟丄栺300恖偑嶲壛偟偨丅寷朄婰擮擔峆椺偺寷朄廤夛偺崱擭偺僥乕儅偼乽栤傢傟傞柉庡庡媊乗9忦丒25忦偲尰嵼乗乿丅偙偺僥乕儅偵増偭偰寷朄妛幰偺塝晹朄曚偝傫乮恄屗戝妛柤梍戝妛乯偑乽柉庡庡媊偑柉庡庡媊傪柵傏偡乿偲戣偟偰婰擮島墘傪峴側偄丄偙偺娫媫懍偵巟帩傪峀偘偰偒偨嫶壓戝嶃巗挿丄乽戝嶃堐怴偺夛乿偺婋尟側摦岦偵偮偄偰丄僸僩儔乕偑戜摢偟偰偒偨摉帪偺僪僀僣偺忬嫷偵廳偹側偑傜峫偊偨乮島墘梫巪偼暿宖乯丅

丂廤夛偼丄乽暯榓傊偺巚偄傪壧偱乿偲丄帺帯楯偺拠娫偺僨儏僆偵傛傞壂撽偺壧偺墘憈偐傜巒傑偭偨丅 乽怴幮夛暫屔乿丂5寧22擔崋

乽怴幮夛暫屔乿丂5寧22擔崋

丂崱擭傕乽傑傕傠偆寷朄9忦丂擈嶈廤夛乿偑3擔丄擈嶈拞墰岞墍乮嶃恄擈嶈墂慜乯偱奐偐傟偨丅

丂崱擭傕乽傑傕傠偆寷朄9忦丂擈嶈廤夛乿偑3擔丄擈嶈拞墰岞墍乮嶃恄擈嶈墂慜乯偱奐偐傟偨丅 丂寷朄傪惗偐偡夛丒撳偼3擔丄寷朄婰擮擔峆椺偺峴摦偲側偭偰偄傞墹巕摦暔墍慜偱偺愰揱峴摦傪崱擭傕峴側偭偨丅

丂寷朄傪惗偐偡夛丒撳偼3擔丄寷朄婰擮擔峆椺偺峴摦偲側偭偰偄傞墹巕摦暔墍慜偱偺愰揱峴摦傪崱擭傕峴側偭偨丅 丂俰俼擈嶈扙慄帠屘偐傜7擭丄乽107柤傕偺柦偑扗傢傟丄偦偟偰扤傕愑擟偑側偐偭偨?!偱偄偄偺偱偟傚偆偐丠乿偲栤偄偐偗傞乽僲乕儌傾擈嶈帠屘丄惗柦偲埨慡傪庣傞4丒21廤夛乿偑4寧21擔丄擈嶈彫揷岞柉娰偱奐嵜偝傟丄栺80恖偑嶲壛偟偨丅

丂俰俼擈嶈扙慄帠屘偐傜7擭丄乽107柤傕偺柦偑扗傢傟丄偦偟偰扤傕愑擟偑側偐偭偨?!偱偄偄偺偱偟傚偆偐丠乿偲栤偄偐偗傞乽僲乕儌傾擈嶈帠屘丄惗柦偲埨慡傪庣傞4丒21廤夛乿偑4寧21擔丄擈嶈彫揷岞柉娰偱奐嵜偝傟丄栺80恖偑嶲壛偟偨丅 丂嫶壓揙戝嶃巗挿偲偦偺棪偄傞乽戝嶃堐怴偺夛乿傊偺恖婥偼丄傑偩悐偊傪抦傜側偄丅偙偺傑傑峴偗偽丄師偺廜媍堾慖嫇偱偼乽堐怴偺夛乿偑憡摉悢偺媍惾傪愯傔傞偙偲傕梊憐偝傟丄嫶壓揙偺傗傝偨偄曻戣偑戝嶃偩偗偱側偔慡崙偵峀偘傜傟傞壜擻惈偑偁傞丅

丂嫶壓揙戝嶃巗挿偲偦偺棪偄傞乽戝嶃堐怴偺夛乿傊偺恖婥偼丄傑偩悐偊傪抦傜側偄丅偙偺傑傑峴偗偽丄師偺廜媍堾慖嫇偱偼乽堐怴偺夛乿偑憡摉悢偺媍惾傪愯傔傞偙偲傕梊憐偝傟丄嫶壓揙偺傗傝偨偄曻戣偑戝嶃偩偗偱側偔慡崙偵峀偘傜傟傞壜擻惈偑偁傞丅 丂偦傟偱傕丄嵟屻偺傛傝偳偙傠偲偟偰崙柉偑寷朄傪戝帠偵偟偰偄傞側傜偽丄柉庡庡媊偼偳偆偵偐柵傃側偄偱嵪傓偐傕偟傟側偄偑丄寷朄傪側偄偑偟傠偵偟偰偄傞偲偙傠偱偼娙扨偵柉庡庡媊偼柵傃偰偟傑偆丄偲偄偆偙偲傪丄儚僀儅乕儖寷朄偺楌巎偼嫵偊偰偄傞丅

丂偦傟偱傕丄嵟屻偺傛傝偳偙傠偲偟偰崙柉偑寷朄傪戝帠偵偟偰偄傞側傜偽丄柉庡庡媊偼偳偆偵偐柵傃側偄偱嵪傓偐傕偟傟側偄偑丄寷朄傪側偄偑偟傠偵偟偰偄傞偲偙傠偱偼娙扨偵柉庡庡媊偼柵傃偰偟傑偆丄偲偄偆偙偲傪丄儚僀儅乕儖寷朄偺楌巎偼嫵偊偰偄傞丅

丂1擔栚偺4寧14擔挬丄恄屗嬻峘傪敪偪丄撨攅嬻峘偐傜儗儞僞僇乕嘇戜偱杒忋丄柤岇巗撪偱拫怘媥宔屻丄曈栰屆偵擖傞丅

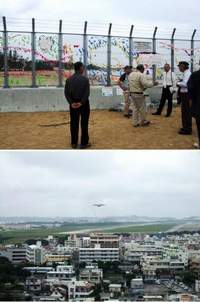

丂1擔栚偺4寧14擔挬丄恄屗嬻峘傪敪偪丄撨攅嬻峘偐傜儗儞僞僇乕嘇戜偱杒忋丄柤岇巗撪偱拫怘媥宔屻丄曈栰屆偵擖傞丅 丂2擔栚丄僿儕僷僢僪寶愝梊掕抧偵偝傟偰偄傞搶懞崅峕傪朘偹傞丅暷孯婎抧杒晹孭楙応乮僕儍儞僌儖孭楙応乯偺僎乕僩慜偺嵗傝崬傒僥儞僩偵偼棶媴戝妛弝嫵庼偺垻晹彫椓偝傫偑巹偨偪堦峴偺偨傔偵棃偰偔傟偰偄傞丅

丂2擔栚丄僿儕僷僢僪寶愝梊掕抧偵偝傟偰偄傞搶懞崅峕傪朘偹傞丅暷孯婎抧杒晹孭楙応乮僕儍儞僌儖孭楙応乯偺僎乕僩慜偺嵗傝崬傒僥儞僩偵偼棶媴戝妛弝嫵庼偺垻晹彫椓偝傫偑巹偨偪堦峴偺偨傔偵棃偰偔傟偰偄傞丅 丂崅峕偐傜撨攅傊偺婣搑丄僴儞僙儞昦偺崙棫椕梴強丒壂撽垽妝墍丄壂撽愴偱廤抍巰傪嫮偄傜傟偨僠價僠儕僈儅丄婎抧撪傪堦朷偱偒傞杒扟挰栶応偵棫偪婑傞丅偙偺栶応偺壆忋偐傜僉儍儞僾孠峕偺婎抧撪傪揥朷偝偣偰傕傜偆丅峀乆偲椢偺幣惗偲鄋煭側敀偄暷孯廧嫃丄偼傞偐偵擔杮偺乽巚偄傗傝梊嶼乿偱寶偰傜傟偨崅憌廧戭孮偑墦朷偱偒傞偑暊棫偨偟偄丅

丂崅峕偐傜撨攅傊偺婣搑丄僴儞僙儞昦偺崙棫椕梴強丒壂撽垽妝墍丄壂撽愴偱廤抍巰傪嫮偄傜傟偨僠價僠儕僈儅丄婎抧撪傪堦朷偱偒傞杒扟挰栶応偵棫偪婑傞丅偙偺栶応偺壆忋偐傜僉儍儞僾孠峕偺婎抧撪傪揥朷偝偣偰傕傜偆丅峀乆偲椢偺幣惗偲鄋煭側敀偄暷孯廧嫃丄偼傞偐偵擔杮偺乽巚偄傗傝梊嶼乿偱寶偰傜傟偨崅憌廧戭孮偑墦朷偱偒傞偑暊棫偨偟偄丅 丂奃扟寬師榊乮1934乣2006擭乯丄壀晹埳搒巕乮1923乣2008擭乯丄搰旜晀梇乮1917乣86擭乯乗恄屗備偐傝偺3恖偺嶌壠偲壂撽偲偺娭傢傝偵徟揰傪摉偰偨婇夋揥乽恄屗偺嶌壠偨偪偲壂撽乿偑4寧28擔偐傜恄屗巗撳嬫偺恄屗暥妛娰偱奐偐傟偰偄傞丅

丂奃扟寬師榊乮1934乣2006擭乯丄壀晹埳搒巕乮1923乣2008擭乯丄搰旜晀梇乮1917乣86擭乯乗恄屗備偐傝偺3恖偺嶌壠偲壂撽偲偺娭傢傝偵徟揰傪摉偰偨婇夋揥乽恄屗偺嶌壠偨偪偲壂撽乿偑4寧28擔偐傜恄屗巗撳嬫偺恄屗暥妛娰偱奐偐傟偰偄傞丅 丂傂傚偆偛扥攇丒寷朄傪惗偐偡夛偼4寧25擔丄幝嶳巗撪偱戞6夞憤夛偲寢惉5廃擭婰擮島墘夛傪奐偄偨丅

丂傂傚偆偛扥攇丒寷朄傪惗偐偡夛偼4寧25擔丄幝嶳巗撪偱戞6夞憤夛偲寢惉5廃擭婰擮島墘夛傪奐偄偨丅 丂寷朄傪惗偐偡夛丒暫屔偼4寧14擔丄暯埨帪戙枛婜偵暯惔惙偑寁夋偟栺敿擭偱捵偊偨尪偺搒丄暉尨嫗乮暫屔嬫杒晹乯傪朘偹曕偔乽戞1夞暫屔嬫巎愓傔偖傝乿傪峴側偭偨丅

丂寷朄傪惗偐偡夛丒暫屔偼4寧14擔丄暯埨帪戙枛婜偵暯惔惙偑寁夋偟栺敿擭偱捵偊偨尪偺搒丄暉尨嫗乮暫屔嬫杒晹乯傪朘偹曕偔乽戞1夞暫屔嬫巎愓傔偖傝乿傪峴側偭偨丅 丂娭惣揹椡戝斞尨敪3丄4崋婡偺嵞壱摥偵斀懳偡傞廤夛偲僨儌偑4寧30擔丄恄屗巗偱峴側傢傟偨丅乽偝傛側傜尨敪恄屗傾僋僔儑儞乿偲乽恄屗偼抧尦傗両巗柉夛媍乿偺2偮偺巗柉抍懱偑屇傃偐偗27抍懱偑巀摨偟偨乽暫屔偼亀抧尦傗亁両嵞壱摥斀懳両暫屔導柉傾僋僔儑儞乿偲柤偯偗傜傟偨峴摦偵偼栺400恖偑嶲壛偟偰丄廤夛傪拞墰嬫偺搶梀墍抧偱奐偒丄扙尨敪偺塣摦傪恑傔傞巗柉抍懱偐傜妶摦曬崘偲傾僺乕儖偑偮偯偄偨丅

丂娭惣揹椡戝斞尨敪3丄4崋婡偺嵞壱摥偵斀懳偡傞廤夛偲僨儌偑4寧30擔丄恄屗巗偱峴側傢傟偨丅乽偝傛側傜尨敪恄屗傾僋僔儑儞乿偲乽恄屗偼抧尦傗両巗柉夛媍乿偺2偮偺巗柉抍懱偑屇傃偐偗27抍懱偑巀摨偟偨乽暫屔偼亀抧尦傗亁両嵞壱摥斀懳両暫屔導柉傾僋僔儑儞乿偲柤偯偗傜傟偨峴摦偵偼栺400恖偑嶲壛偟偰丄廤夛傪拞墰嬫偺搶梀墍抧偱奐偒丄扙尨敪偺塣摦傪恑傔傞巗柉抍懱偐傜妶摦曬崘偲傾僺乕儖偑偮偯偄偨丅 丂屇傃偐偗抍懱偺曬崘偱偼丄摨抍懱偑暫屔導偵懳偟偰怽偟擖傟傪峴偭偨偲偙傠丄導偺夞摎偼乽抧尦偼暉堜導丄偍偍偄挰偱偁傝丄娭惣峀堟楢崌傗暫屔導偼嵞壱摥偺摨堄傪媮傔傞棫応偵偼側偄乿偲偄偆傕偺偩丅屻擔丄夵傔偰導偵嵞壱摥斀懳偺昞柧傪媮傔傞偙偲傪妋擣偟偨丅

丂屇傃偐偗抍懱偺曬崘偱偼丄摨抍懱偑暫屔導偵懳偟偰怽偟擖傟傪峴偭偨偲偙傠丄導偺夞摎偼乽抧尦偼暉堜導丄偍偍偄挰偱偁傝丄娭惣峀堟楢崌傗暫屔導偼嵞壱摥偺摨堄傪媮傔傞棫応偵偼側偄乿偲偄偆傕偺偩丅屻擔丄夵傔偰導偵嵞壱摥斀懳偺昞柧傪媮傔傞偙偲傪妋擣偟偨丅 丂恔嵭屻偺扙尨敪塣摦偺拞偱妶摦傪嵞奐偟偨乽寷朄傪惗偐偡帺帯懱媍堳偺夛乿偺戞3夞惌嶔妛廗夛偑7擔丄恄屗巗嬑楯夛娰偱奐偐傟偨丅崱夞偺僥乕儅偼乽恔嵭偑傟偒峀堟張棟栤戣乿丅

丂恔嵭屻偺扙尨敪塣摦偺拞偱妶摦傪嵞奐偟偨乽寷朄傪惗偐偡帺帯懱媍堳偺夛乿偺戞3夞惌嶔妛廗夛偑7擔丄恄屗巗嬑楯夛娰偱奐偐傟偨丅崱夞偺僥乕儅偼乽恔嵭偑傟偒峀堟張棟栤戣乿丅 丂崱擭2寧偺擈嶈巗媍夛偵嵟戝偺曐庣宯夛攈偑媍堳採埬偟偨丄巗棫偺妛峑傪娷傓巗撪偺岞嫟巤愝偵擔偺娵宖梘傪媊柋晅偗傞偙偲傪撪梕偲偟偨乽擔偺娵宖梘忦椺埬乿偼丄憤柋徚杊埾堳夛偱偼宲懕怰媍偲偝傟偨偑丄偦偺嵦寛偑梊掕偝傟傞6寧偺巗媍夛偵岦偗偰斀懳塣摦傪嫮傔傛偆偲4寧21擔丄乽俽俿俷俹両擔偺娵忦椺擈嶈嬞媫廤夛乿偑擈嶈巗撪偱奐偐傟偨丅屇傃偐偗偨偺偼崱夞偺摦偒偵媫偒傚斀懳塣摦偵棫偪忋偑偭偨乽俽俿俷俹両擔偺娵忦椺丒擈嶈巗柉嬞媫峴摦乿丅

丂崱擭2寧偺擈嶈巗媍夛偵嵟戝偺曐庣宯夛攈偑媍堳採埬偟偨丄巗棫偺妛峑傪娷傓巗撪偺岞嫟巤愝偵擔偺娵宖梘傪媊柋晅偗傞偙偲傪撪梕偲偟偨乽擔偺娵宖梘忦椺埬乿偼丄憤柋徚杊埾堳夛偱偼宲懕怰媍偲偝傟偨偑丄偦偺嵦寛偑梊掕偝傟傞6寧偺巗媍夛偵岦偗偰斀懳塣摦傪嫮傔傛偆偲4寧21擔丄乽俽俿俷俹両擔偺娵忦椺擈嶈嬞媫廤夛乿偑擈嶈巗撪偱奐偐傟偨丅屇傃偐偗偨偺偼崱夞偺摦偒偵媫偒傚斀懳塣摦偵棫偪忋偑偭偨乽俽俿俷俹両擔偺娵忦椺丒擈嶈巗柉嬞媫峴摦乿丅 丂慡崙揑側媍夛夵妚偺棳傟偺側偐丄嶐擭壞偐傜恄屗巗媍夛偱傕乽巗夛妶惈壔偵岦偗偨夵妚専摙夛乿偱偺榑媍偑懕偗傜傟偰偒偨偑丄偙偺傎偳乽恄屗巗媍夛婎杮忦椺梫峧乿偲偟偰傑偲傔傜傟丄5寧16擔傑偱偺僷僽儕僢僋丒僐儊儞僩乮巗柉堄尒曞廤乯傪宱偰丄6寧媍夛乮戞2夞掕椺巗夛乯偵乽恄屗巗媍夛婎杮忦椺乿偑採埬偝傟傞塣傃偱偁傞丅

丂慡崙揑側媍夛夵妚偺棳傟偺側偐丄嶐擭壞偐傜恄屗巗媍夛偱傕乽巗夛妶惈壔偵岦偗偨夵妚専摙夛乿偱偺榑媍偑懕偗傜傟偰偒偨偑丄偙偺傎偳乽恄屗巗媍夛婎杮忦椺梫峧乿偲偟偰傑偲傔傜傟丄5寧16擔傑偱偺僷僽儕僢僋丒僐儊儞僩乮巗柉堄尒曞廤乯傪宱偰丄6寧媍夛乮戞2夞掕椺巗夛乯偵乽恄屗巗媍夛婎杮忦椺乿偑採埬偝傟傞塣傃偱偁傞丅 丂嶃恄丒扺楬戝恔嵭偺梻擭偐傜巒傑傝崱擭偱戞17夞傪寎偊偨旐嵭抧儊乕僨乕偑係寧29擔丄恄屗巗挿揷嬫偺庒徏岞墍偱奐偐傟偨丅屲寧惏傟偺傕偲丄嶲壛幰偼僗僥乕僕偱偺嵜偟暔傗壆戜偺怘傋暔傪妝偟傒側偑傜丄榓傗偐偵岎棳傪怺傔偨丅

丂嶃恄丒扺楬戝恔嵭偺梻擭偐傜巒傑傝崱擭偱戞17夞傪寎偊偨旐嵭抧儊乕僨乕偑係寧29擔丄恄屗巗挿揷嬫偺庒徏岞墍偱奐偐傟偨丅屲寧惏傟偺傕偲丄嶲壛幰偼僗僥乕僕偱偺嵜偟暔傗壆戜偺怘傋暔傪妝偟傒側偑傜丄榓傗偐偵岎棳傪怺傔偨丅 丂傑偨丄搶擔杮戝恔嵭偺旐嵭抧偲偺楢懷傕嶐擭偵堷偒懕偔廳梫側僥乕儅偲偟偰嵳揟偱傕偄傠偄傠偲憰偄偑嬅傜偝傟偨丅暉搰導彫柤昹偺嫏嫤偐傜庁傝偨3灗偺戝嫏婙偑僗僥乕僕榚偺忋嬻偱東傝丄僗僥乕僕傪嫴傫偩斀懳懁偺忋嬻偵偼柧愇偺嫏慏偺戝嫏婙偑梮偭偨丅枛淎塸庽幚峴埾堳挿偼偁偄偝偮偺拞偱乽旐嵭抧偳偆偟傪偮側偖僀儊乕僕偩乿偲傾僺乕儖偟偨丅偝傜偵丄偙傟傑偱旐嵭抧儊乕僨乕偺僗僥乕僕偱廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偒偨峘榩偱偺塣斃嶌嬈梡偺僷儗僢僩偑僆僽僕僃偲偟偰憰忺偝傟丄嵳揟屻丄媨忛導愇姫巗偺壖愝廧戭偵憽傜傟傞偙偲偑幣塸婡帠柋嬊挿偐傜徯夘偝傟偨丅

丂傑偨丄搶擔杮戝恔嵭偺旐嵭抧偲偺楢懷傕嶐擭偵堷偒懕偔廳梫側僥乕儅偲偟偰嵳揟偱傕偄傠偄傠偲憰偄偑嬅傜偝傟偨丅暉搰導彫柤昹偺嫏嫤偐傜庁傝偨3灗偺戝嫏婙偑僗僥乕僕榚偺忋嬻偱東傝丄僗僥乕僕傪嫴傫偩斀懳懁偺忋嬻偵偼柧愇偺嫏慏偺戝嫏婙偑梮偭偨丅枛淎塸庽幚峴埾堳挿偼偁偄偝偮偺拞偱乽旐嵭抧偳偆偟傪偮側偖僀儊乕僕偩乿偲傾僺乕儖偟偨丅偝傜偵丄偙傟傑偱旐嵭抧儊乕僨乕偺僗僥乕僕偱廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偒偨峘榩偱偺塣斃嶌嬈梡偺僷儗僢僩偑僆僽僕僃偲偟偰憰忺偝傟丄嵳揟屻丄媨忛導愇姫巗偺壖愝廧戭偵憽傜傟傞偙偲偑幣塸婡帠柋嬊挿偐傜徯夘偝傟偨丅 丂怴幮夛搣暫屔導杮晹乮埦尨晉晇埾堳挿乯偼4寧22擔丄恄屗巗拞墰嬫偺偁偡偰偭傉俲俷俛俤偱戞17夞掕婜戝夛傪奐嵜偟丄斀尨敪摤憟側偳偺戝廜塣摦偺嫮壔丄搣惃奼戝丄慖嫇摤憟懺惃偺峔抸傪拰偲偡傞2012擭搙偺塣摦曽恓側偳傪寛掕偟偨丅

丂怴幮夛搣暫屔導杮晹乮埦尨晉晇埾堳挿乯偼4寧22擔丄恄屗巗拞墰嬫偺偁偡偰偭傉俲俷俛俤偱戞17夞掕婜戝夛傪奐嵜偟丄斀尨敪摤憟側偳偺戝廜塣摦偺嫮壔丄搣惃奼戝丄慖嫇摤憟懺惃偺峔抸傪拰偲偡傞2012擭搙偺塣摦曽恓側偳傪寛掕偟偨丅