翌23日は土砂搬入があるとのことだったが、敵もさるもの。土砂は前日にすでに山のように運び込まれていた。そこで、この土砂を台船に積み込む空のダンプが桟橋に入るのを阻止する行動をすることになった。

日本列島最西端、沖縄の朝は遅い。5時は夜中のように真っ暗だったが頑張って起床。6時前には安和桟橋に駆けつける。すでに何十台も集結している。だが、ここでは信号があるため車で阻止はできない。歩道を人が「通行」してダンプの侵入を止める。辺野古のように座り込んだり立ち止まったりしてはいけない。行ったり来たり足踏みをしたり、「通行」して阻止するのだ。7時には機動隊が来るというので緊張したが、あまりの人数の多さからか、機動隊も警察も現れず、やって来た空のダンプ8台は、30分ほどですごすごと引き上げていった。歓声が上がったことは言うまでもない。「勝負は数だ」を実感した瞬間だ。

辺野古の海は確かに埋め立てられている。しかし、新基地本体の大浦湾は軟弱地盤のため工事は見通しも立っていないという。なのに莫大な費用と時間を費やして強引に進めるのは、ひとえに抵抗勢力があきらめるのを待っているのだ。どっこいあきらめるのは敵の方だと自信を持てた3日間だった。

(門永三枝子)

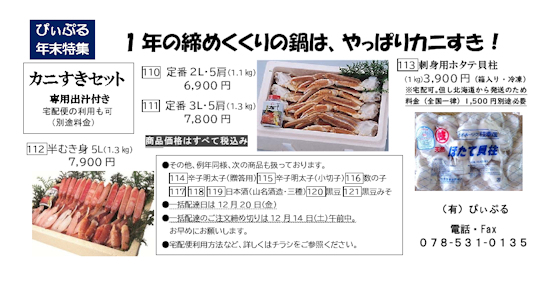

写真:(上)ダンプの桟橋への侵入を阻止しようと行動する市民たち=10月23日、名護市、(下)遠くに見えるのは土砂を積み出す安和桟橋、手前のカヌーは抗議行動用のもの=10月21日、名護市